Digitale Kunst – zwischen Code und Kreativität

Was ist Digitale Kunst?

Digitale Kunst bezeichnet künstlerische Werke, die mithilfe digitaler Technologien entstehen oder in digitalen Umgebungen präsentiert werden. Sie umfasst eine Vielzahl von Ausdrucksformen – von computergenerierten Bildern über Video- und Soundarbeiten bis hin zu interaktiven und immersiven Installationen.

Im Unterschied zu traditionellen Kunstformen nutzt digitale Kunst den Computer nicht nur als Werkzeug, sondern oft auch als aktiven Bestandteil des kreativen Prozesses. Sie reflektiert die ästhetischen, technischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen, und prägt damit maßgeblich das Verständnis zeitgenössischer Kunst im 21. Jahrhundert.

Wie entsteht Digitale Kunst

Die Entstehung digitaler Kunst basiert auf der Verbindung von künstlerischer Idee und technologischer Umsetzung. Künstlerinnen und Künstler nutzen Software, Algorithmen, Sensorik oder künstliche Intelligenz, um visuelle, akustische oder interaktive Werke zu schaffen. Dabei kann der Computer sowohl Werkzeug als auch kreativer Partner sein – etwa bei der Generierung von Formen, Mustern oder Bewegungen. Produktionsprozesse reichen von digitaler Malerei und 3D-Modellierung bis zu datenbasierten Installationen und generativen Systemen, die sich in Echtzeit verändern oder auf Betrachter reagieren.

Was waren die Vorläufer – und was geschah in der Pionierzeit der 1950er- und 1960er-Jahre?

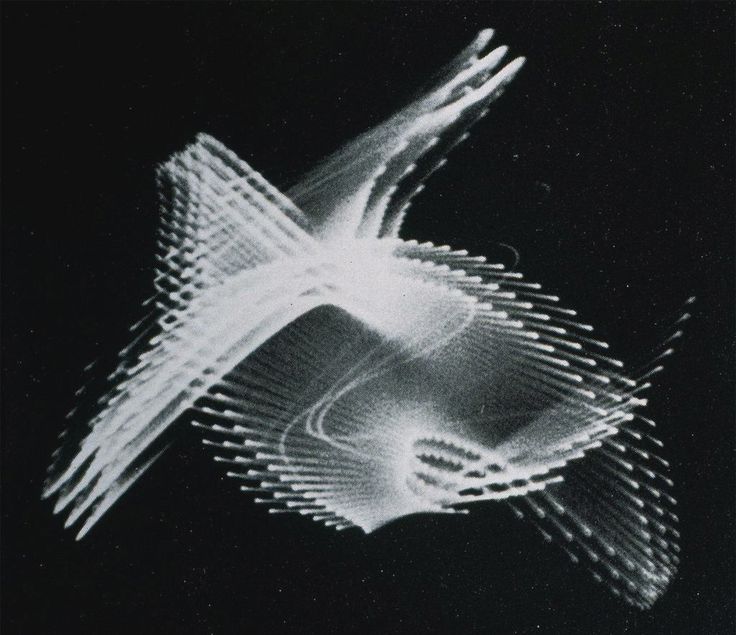

Bereits in den 1950er-Jahren experimentierten Künstler mit elektronischen Bildtechniken – etwa der US-Amerikaner Ben Laposky, der mittels Oszilloskop abstrakte „Oscillons“ erzeugte und fotografisch festhielt. In den 1960ern entstand dann die eigentliche Computerkunst: Ingenieure und Künstler arbeiteten an Forschungseinrichtungen wie den Bell Labs (USA) und dem MIT zusammen, um erste Computerzeichnungen und -animationen zu schaffen.

Einer der ersten Pioniere war John Whitney in den USA, der Großrechner zur Erzeugung abstrakter Filmanimationen einsetzte.

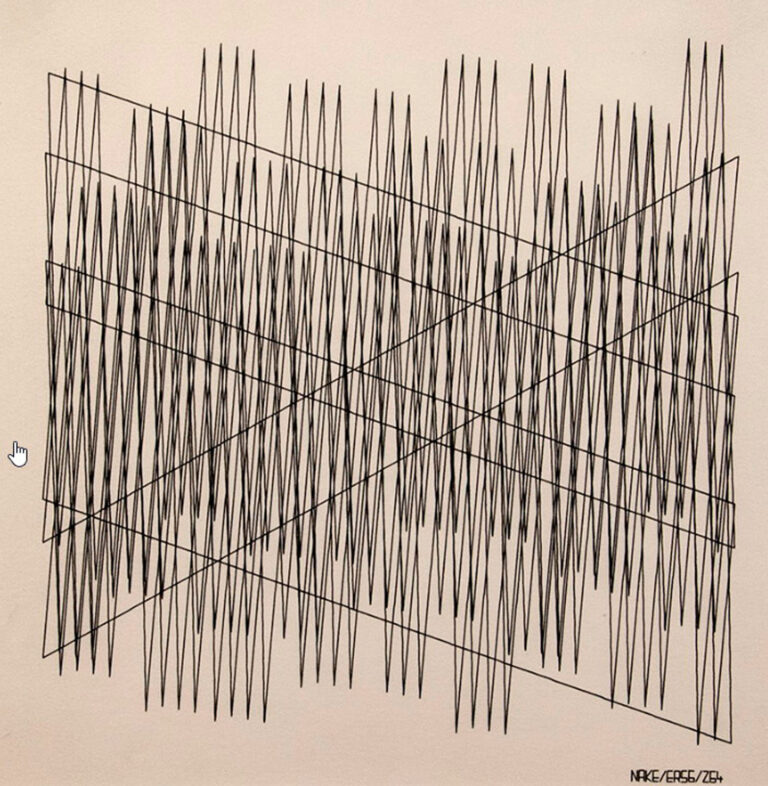

1965 wurden schließlich – fast zeitgleich – in New York (durch Forscher wie A. Michael Noll) und in Stuttgart (Georg Nees, Frieder Nake) die ersten computergenerierten Grafiken in Kunstausstellungen präsentiert.

Diese Pionierphase legte den Grundstein für die spätere algorithmische Kunst und die Idee, Programmcode als kreatives Werkzeug einzusetzen.

Wie prägten die 1970er- und 1980er-Jahre die Entstehung algorithmischer und digitaler Kunstformen?

In den 1970er-Jahren verfeinerten Künstler die computergenerierte Kunst und entwickelten generative Verfahren. So schuf der Brite Harold Cohen in den USA mit seinem Programm AARON erste algorithmische Zeichnungen, und die Französin Vera Molnár programmierte geometrische Plottergrafiken – frühe Beispiele der Generativen Kunst.

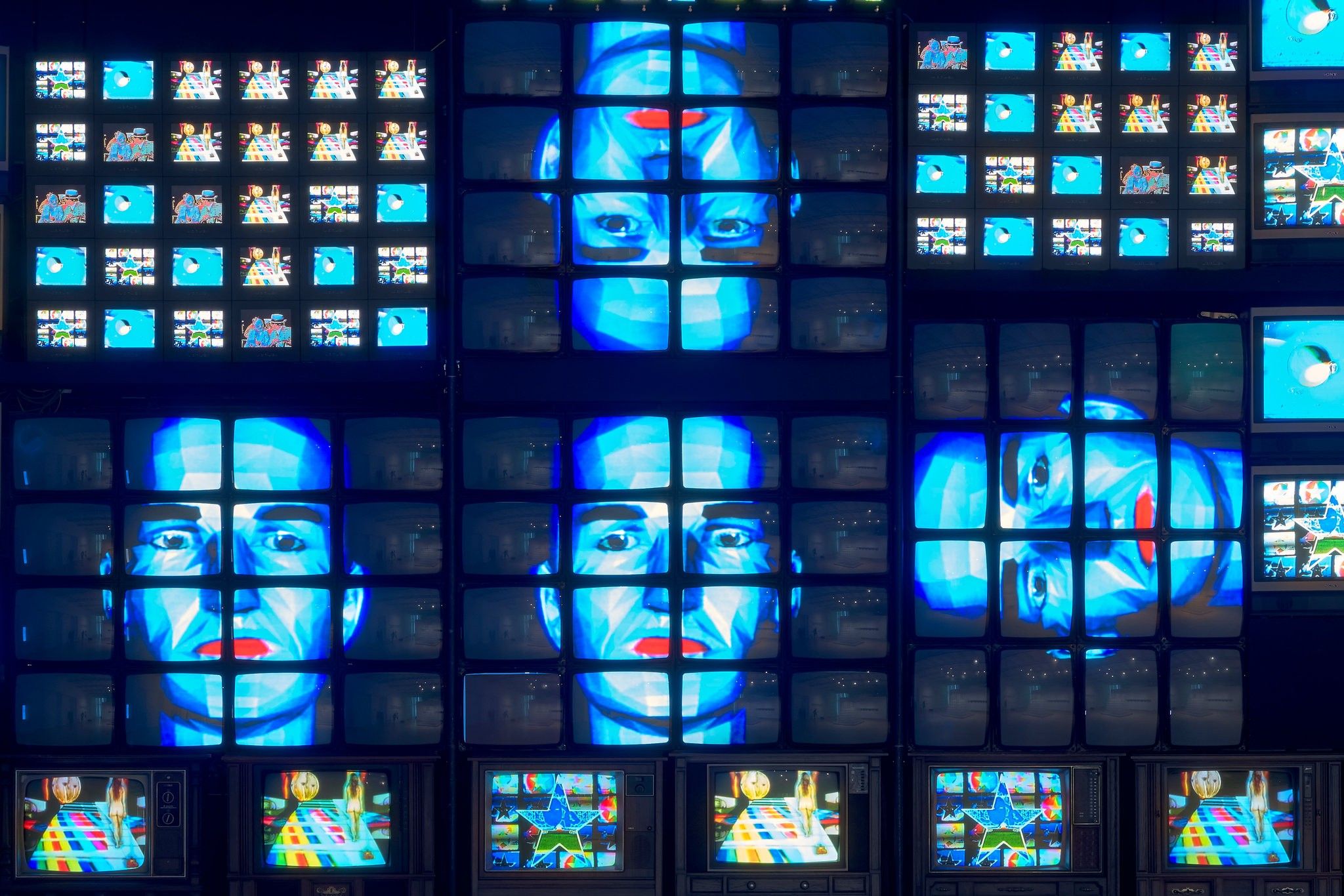

Zugleich etablierte sich die Videokunst als Teil der elektronischen Kunst; Medienkünstler wie Nam June Paik experimentierten mit TV-Technik und frühen Computergrafiken.

Die technische Weiterentwicklung beschleunigte in den 1980ern die digitale Kunst: Personal Computer – insbesondere der 1984 erschienene Apple Macintosh – sowie neue Software wie Adobe Photoshop (1988) machten digitale Bildgestaltung einem breiteren Kreis von Künstlern zugänglich.

Auch digitale Fotografie und Bildmanipulation hielten Einzug in die Kunst: So begannen etwa Robert Rauschenberg und Nam June Paik in den 1980ern, computergenerierte Bilder und digitale Effekte in ihre Werke zu integrieren.

Kunstfestivals und Auszeichnungen wie die Ars Electronica (gegründet 1979 in Linz) widmeten sich nun explizit der digitalen und computergestützten Kunst, was der Anerkennung dieser neuen Kunstform weiter Auftrieb gab.

Wie veränderten Internetkunst und interaktive Medien der 1990er-Jahre die Kunstlandschaft?

Die 1990er-Jahre brachten mit dem Internet einen tiefgreifenden Wandel für die digitale Kunst. Das World Wide Web (1991) eröffnete Künstlern ein globales Netzwerk – so entstand die Netzkunst (Net Art), bei der das Web selbst als künstlerischer Raum und Vertriebskanal diente.

Erstmals entstanden Online-Galerien und virtuelle Museen, die digitale Kunst einem weltweiten Publikum zugänglich machten.

Wichtige Veranstaltungen etablierten sich: die SIGGRAPH-Konferenz präsentierte erstmals einen eigenen Bereich für Computeranimation, und ab 1988/1993 fand regelmäßig das International Symposium on Electronic Art (ISEA) statt – neue Foren, in denen Künstler und Technologen Ideen austauschten.

Auch traditionelle Kunstschaffende griffen nun zu digitalen Mitteln: Maler wie David Hockney experimentierten mit computergestützter Malerei, und es entstanden erste digitale Skulpturen und 3D-Animationen, die klassischen Formen nachempfunden waren.

Gegen Ende des Jahrzehnts kamen zudem erste **interaktive Kunstinstallationen** auf, die den Betrachter einbezogen – ein Vorbote für die immersive Digitalkunst der folgenden Jahre.

Wie führte die globale Vernetzung der 2000er-Jahre zu neuen Formen immersiver Kunst?

Im frühen 21. Jahrhundert wurde digitale Kunst zu einem globalen Phänomen. Internet-Plattformen wie deviantART (2000) und später Behance ermöglichten es digitalen Künstlern weltweit, ihre Arbeiten zu teilen, kollaborativ zu arbeiten und direktes Feedback zu erhalten.

Auch soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram trugen dazu bei, digitale Kunst einem breiten Publikum bekannt zu machen und neue Trends viral zu verbreiten.

Die 2000er-Jahre brachten darüber hinaus einen Aufschwung an immersiven Installationen und Mixed-Media-Kunstwerken: Künstler kombinierten Projektionen, Sensoren und virtuelle Realität, um interaktive Erlebnisse zu schaffen.

Beispielsweise nutzten Pioniere wie David Rokeby oder Golan Levin in ihren Werken Echtzeit-Interaktion – das Kunstwerk reagierte unmittelbar auf die Handlungen des Publikums.

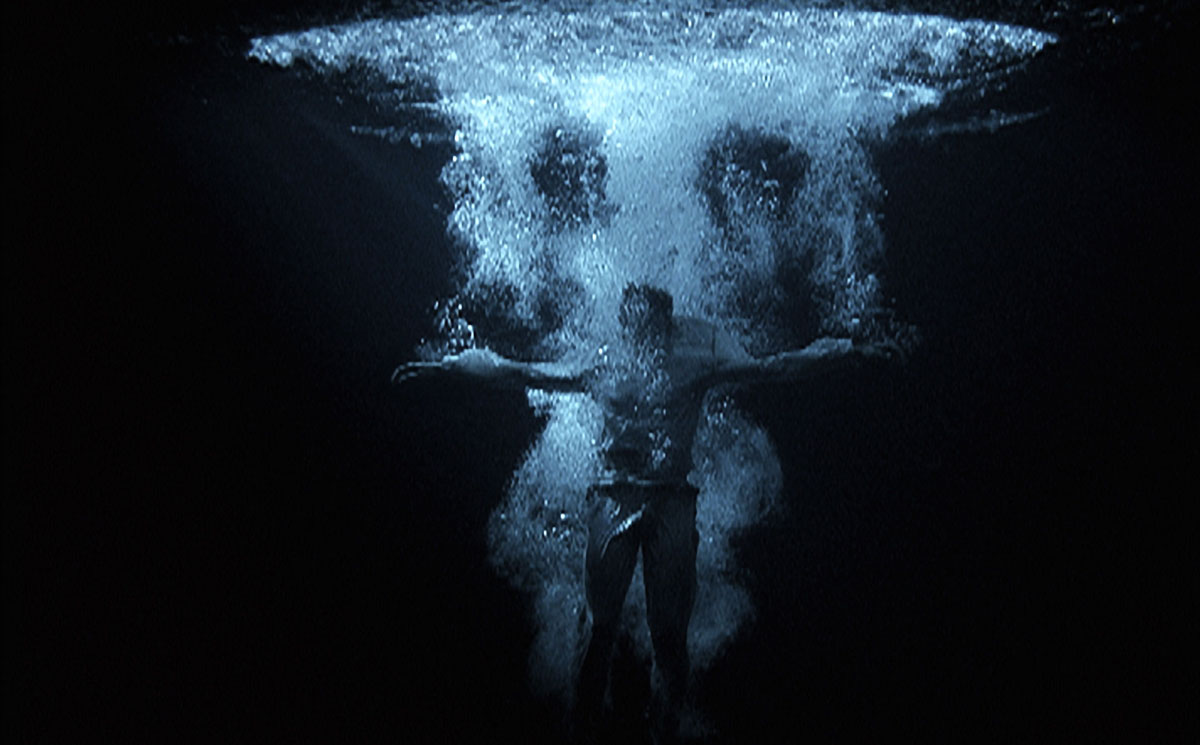

Gleichzeitig erreichte die Video- und Medienkunst neue Dimensionen: Videokunst-Pioniere wie Bill Viola nutzten hochauflösende Digitaltechnik, um bewegte Bilder in beeindruckender Qualität zu inszenieren.

Insgesamt wurden digitale Kunstformen in diesem Jahrzehnt zunehmend von Museen und Biennalen gezeigt, was ihre Anerkennung in der Kunstwelt weiter festigte.

Wie prägen Künstliche Intelligenz und NFT-Kunst seit den 2010er-Jahren die Gegenwart der Kunst?

In den 2010er-Jahren traten neue technologische Strömungen in den Vordergrund.

Künstliche Intelligenz (KI) wurde zu einem kreativen Werkzeug: Künstler experimentieren mit Machine-Learning-Algorithmen und neuronalen Netzen, um Bilder generieren zu lassen.

Erste Ansätze gab es schon früher, doch 2015 markierte Googles veröffentlichtes DeepDream-Programm einen Meilenstein, der eine neue Welle von AI-Kunst inspirierte.

2018 sorgte dann ein KI-generiertes Porträt für Aufsehen, als Edmond de Belamy – geschaffen von einem Algorithmus – beim Auktionshaus Christie’s über 400.000 US-Dollar erzielte.

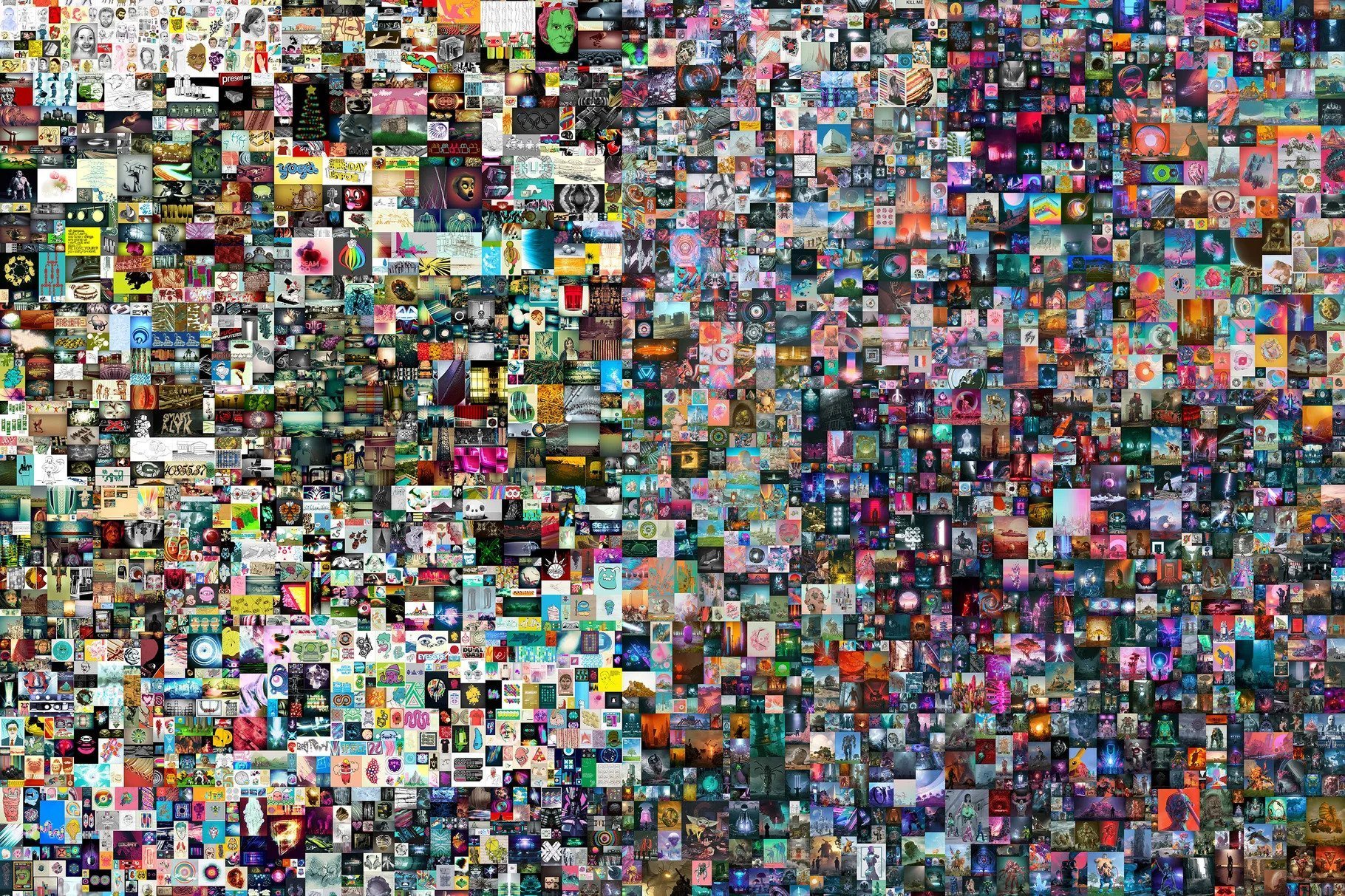

Parallel dazu entstand ein Boom von NFT-Kunstwerken: Mithilfe von Non-Fungible Tokens auf Blockchain-Basis können digitale Kunstwerke seit den späten 2010ern eindeutig zertifiziert und gehandelt werden.

Ein Höhepunkt war 2021, als Beeples digitale Collage „Everydays: The First 5000 Days“ für rund 69 Millionen US-Dollar versteigert wurde – ein Wendepunkt, der zeigte, dass rein digitale Werke auf Augenhöhe mit traditioneller Kunst gehandelt werden können.

Dank immer leistungsfähigerer Technologien – von Virtual Reality bis KI-gestützten Tools – entstehen laufend neue Ausdrucksformen, und die Grenzen zwischen Kunst, Technologie und Gesellschaft verschieben sich weiter.